На сегодняшний день в мире отмечается одновременное развитие двух эпидемий, спровоцированных туберкулезной инфекцией и вирусом иммунодефицита человека.

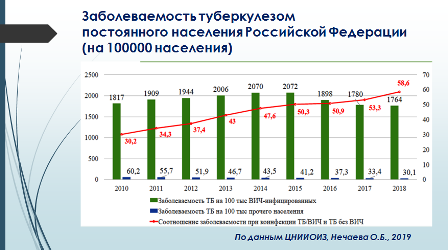

ВИЧ-инфекция вызвана вирусом, который воздействует на иммунокомпетентные клетки организма. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции и ослабления иммунитета больной становится всё более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. К их числу относятся туберкулез, пневмония, опоясывающий лишай, рецидивирующие микозы. Туберкулез является главной оппортунистической инфекцией у ВИЧ-инфицированных и основной причиной их смерти. В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вероятность того, что у людей с ВИЧ разовьется туберкулез, в 20-37 раз выше, чем у не инфицированных. В 2017 году в мире произошло около одного миллиона новых случаев заболевания туберкулезом среди ВИЧ-положительных людей. А сейчас обратите внимание на диаграмму, отражающую статистику по нашей стране за последние 10 лет.

Высокие зеленые столбцы отражают заболеваемость туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных, при этом синие столбцы показывают заболеваемость среди лиц, не инфицированных ВИЧ. Разница существенная. Эту разницу демонстрирует и красная линия, стремящаяся вверх. Туберкулез и ВИЧ-инфекция могут сочетаться в трех вариантах: - первичное заражение туберкулезом ВИЧ-инфицированных больных; - одновременное заражение ВИЧ-инфекцией и туберкулезом; - и развитие туберкулезного процесса на фоне развития иммунодефицита (СПИДа) при ВИЧ. У больных, сначала инфицировавшихся М. tuberculosis, а затем вирусом иммунодефицита человека, риск развития туберкулёза составляет 5-10% в год. Если эти инфекции развиваются в обратном порядке, их сочетание протекает более драматично: обычно более чем у 50% ВИЧ-инфицированных туберкулёз возникает в течение нескольких месяцев, сразу вслед за первичным инфицированием. ВИЧ-инфекция не только провоцирует развитие туберкулеза, но и оказывает резко выраженное влияние на его симптоматику и течение. В свою очередь, наличие инфекций способствует более быстрому прогрессированию ВИЧ-инфекции. При отсутствии выраженного иммунодефицита туберкулез часто протекает скрыто. Всемирная организация здравоохранения рекомендует раннее интенсивное выявление туберкулеза на основании скрининга четырех клинических симптомов: - кашель - повышение температуры тела - ночная потливость - потеря массы тела

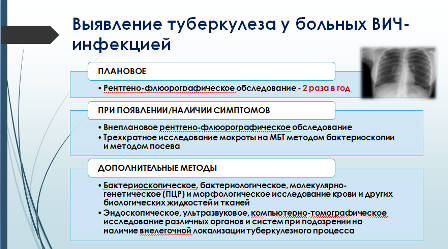

Однако целый ряд заболеваний у ВИЧ-инфицированных лиц могут проявляться сходной картиной. Иногда развиваются и пневмония, и туберкулез одновременно. Большое диагностическое значение при этом имеет исследование мокроты на микобактерию туберкулеза. Оно является обязательным, если кашель сохраняется в течение 3 недель и более.

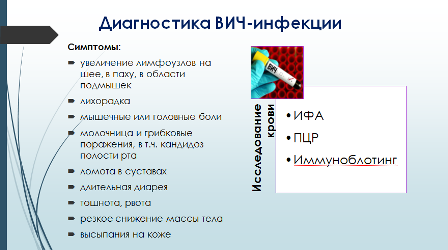

ВИЧ-инфицированным необходимо проходить рентгено-флюорографическое обследование 2 раза в год. Обратите внимание, что в перечне обследований нет туберкулинодиагностики. В связи с пассивной анергией при выраженном иммунодефиците в 80% случаев она оказывается несостоятельной. Микобактерии из первичного очага активно распространяются по всему организму и поражают не только легкие, но и другие органы. Генерализация очагов туберкулеза зависит от степени угнетения иммунитета. При ВИЧ-инфекции чаще развиваются диссеминированные и внелегочные формы туберкулеза. Генерализация очагов туберкулеза при ВИЧ-инфекции зависит от стадии иммунодефицита и уровня CD4 лимфоцитов: - ВЫСОКИЙ (более 500 клеток на мкл) - типичная клиническая картина туберкулеза с преимущественным поражением органов грудной клетки; - СРЕДНИЙ (350-500 клеток на 1 мкл) - тяжелые легочные формы с плевритом, лимфогенная генерализация туберкулеза с поражением внутригрудных, периферических, брюшных и забрюшинных лимфоузлов; - НИЗКИЙ (менее 350 клеток на 1 мкл) - атипичные формы туберкулеза, гематогенная генерализация процесса с поражением костей, суставов, органов ЖКТ, кожи, головного мозга, сердца, самая тяжелая стадия - туберкулезный сепсис Считаю необходимым напомнить и о методах диагностики ВИЧ-инфекции:

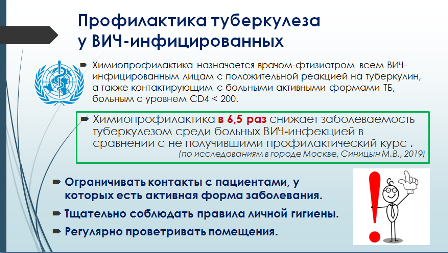

В России стандартная диагностика включает лабораторное исследование крови методами иммуноферментного анализа, ПЦР и иммунного блотинга. Самым распространенным методом является ИФА, с его помощью в сыворотке больного выявляют антитела к ВИЧ. Продолжительность лечения туберкулеза длительное, основной курс по Российским рекомендациям составляет не менее 9 месяцев. На ранних стадиях комбинированная противотуберкулезная химиотерапия включается в себя назначение четырех препаратов. В поздних стадиях при распространенных и прогрессирующих формах туберкулеза лечение подбирается индивидуально на основании результатов определения лекарственной устойчивости возбудителя. Если активность туберкулеза на фоне лечения снижается и он переходит в стадию ремиссии, то большое число препаратов отменяется, и пациенту проводится поддерживающая терапия, санаторно-климатическое лечение. Во время приема противотуберкулезных препаратов у ВИЧ-инфицированных побочные эффекты наблюдаются чаще. Риск их развития возрастает по мере прогрессирования иммунодефицита. Чаще всего они проявляются в виде сыпи на коже, зуда, изменений со стороны желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в ответ на начало антиретровирусной терапии у больных с коинфекцией часто развивается синдром иммунной реконституции. Он проявляется виде усиления симптомов заболеваний. Поэтому, по рекомендациям ВОЗ, у больных туберкулезом, развившимся на фоне ВИЧ-инфекции, в первую очередь следует лечить туберкулез. Лечение ВИЧ-инфекции проводится на протяжении всей жизни и предусматривает применение высокоактивной антиретровирусной терапии. ВААРТ не излечивает ВИЧ-инфекцию, но обычно почти полностью подавляет репликацию вируса. Учитывая повышенный риск развития туберкулеза на фоне ВИЧ и смерти от него, на первый план выходит профилактика туберкулеза. АРВТ снижает риск развития туберкулеза на 54-92%. Помимо более раннего начала антиретровирусной терапии рекомендуется проведение стратегии «Три И»: - интенсивное выявление случаев заболевания; - изониазид в качестве препарата профилактической терапии - инфекционный контроль в отношении микобактерии туберкулеза.

В целом ряде научных исследований за последние 10 лет отмечены положительные результаты химиопрофилактики. По исследованиям, проведенным в Москве, химиопрофилактика в 6,5 раз снижает заболеваемость туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией в сравнении с лицами, не получившими профилактический курс. Необходимо соблюдать и общие профилактические мероприятия. Поскольку ВИЧ-инфекция "разжигает" эпидемию туберкулеза, то программы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекций должны совмещаться и работать с тесном взаимодействии.

Подведём итоги. ВИЧ-инфекция является самым мощным фактором, увеличивающим риск заболевания туберкулезом. А туберкулез - основной причиной смерти, связанной с ВИЧ. Туберкулез может развиться у больного на любой стадии ВИЧ-инфекции. При ВИЧ-инфекции чаще развитиваются диссеминированные и внелегочные формы туберкулеза. ВИЧ и туберкулез представляют собой смертельное сочетание и ускоряют развитие друг друга. Предотвращение ВИЧ-инфекции должно быть одной из первоочередных задач в борьбе с туберкулезом, а предотвращение туберкулеза, в свою очередь, должно стать приоритетом программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Спасибо за внимание! | |

|

| |

| Просмотров: 151 | |